Livre numéro 2082

Livre numéro 2082

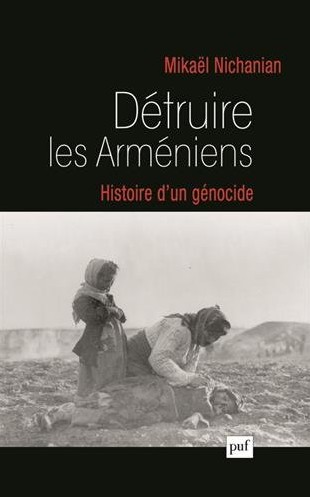

| | Détruire les Arméniens. Histoire d'un génocide |

Commentaire :Dans cet ouvrage sont présentés les grands enjeux du génocide arménien, et plus largement de ce que le langage diplomatique a nommé la « question arménienne ». Pour bien comprendre les racines du processus génocidaire, l'auteur remonte au début du règne du sultan Abdülhamid (1876-1909) et aux massacres de 1894-1896, qui provoquèrent la mort de plus de 100 000 Arméniens d'Anatolie sans réaction militaire de la part des Puissances européennes. Le régime constitutionnel qui succède en juillet 1908 à celui du sultan, sous la pression des officiers jeunes-turcs, est en théorie fondé sur l'égalité de tous les peuples de l'empire, mais il débouche très vite, dès avril 1909, sur les massacres de Cilicie durant lesquels plus de 20 000 Arméniens trouvèrent la mort. La montée des périls et des nationalismes qui touche également les élites ottomanes, notamment au cours des guerres balkaniques de 1912-1913, radicalise leurs positions idéologiques et incite les dirigeants jeunes-turcs à s'engager dans la guerre aux côtés de l'Allemagne pour se débarrasser de la tutelle des Puissances dans les affaires intérieures ottomanes. La destruction d'1,2 million d'Arméniens (sur 1,9 million) constitue un des aspects majeurs de cette politique d'émancipation, dans la mesure où ils sont considérés comme des agents infiltrés au service de puissances étrangères. Le processus génocidaire met ainsi en lumière l'aspect totalitaire de la politique jeune-turque, à la fois dans sa gestion de l'État et dans son projet de société devant aboutir à la naissance d'un « homme nouveau » turc par la destruction de toutes les populations non musulmanes d'Anatolie.

Table des matières Introduction

Chapitre 1 – La naissance de la « Question arménienne » sous Abdülhamid II (1878-1908)

Les communautés non musulmanes de l’Empire ottoman

Déclin de l’empire et tentatives de modernisation

La crise de 1875-1878 et le traité de Berlin

Les conséquences du traité de Berlin sur la politique intérieure ottomane

Les partis politiques arméniens

La politique arménienne du sultan

La dimension internationale des pogroms des années 1894-1896

La « question arménienne » et les « six vilayets » (1878-1908) : une bataille de chiffres et de frontières Chapitre 2 – Les Jeunes-Turcs et leur montée en puissance (1908-1914)

La phase révolutionnaire (1889-1908)

La « révolution » de 1908

L’opposition au CUP et la contre-révolution de 1909

Aspirations totalitaires : « économie nationale » et « turquification »

Relations entre le CUP et les Arméniens en 1908-1909

Les guerres balkaniques (1912-1913)

« Brutalisation » et nationalisme intégral

La question des « réformes » arméniennes de 1913-1914 Chapitre 3 – Entrée en guerre et logiques génocidaires (1914-1915)

Participation de l’Empire ottoman à la guerre en 1914

Premières opérations militaires (novembre 1914-janvier 1915)

Débats au sein du CUP concernant l’extermination des Arméniens (janvier-mars 1915)

Premières mesures anti-arméniennes (août 1914-avril 1915)

La résistance de Van (20 avril 1915)

Le 24 avril 1915 : arrestation des personnalités arméniennes d’Istanbul

Le procès des chefs hentchaks (28 avril 1915)

L’attitude des populations arméniennes : trahison ou soumission ? Chapitre 4 – Le processus génocidaire : déportation, extermination, colonisation (1915-1918)

Le processus génocidaire : la première phase (1915)

Des études de cas : vilayet de Bitlis, Constantinople, l’Anatolie occidentale

Oppositions turques au programme d’extermination

Les provinces occidentales (Thrace, régions d’Izmit et de Bursa)

La deuxième phase du génocide : l’extermination dans le désert (1916)

Processus génocidaire et radicalisation

Le volet économique du processus génocidaire

La politique des unionistes à l’égard des autres peuples non-turcs

La situation militaire sur le front oriental de 1915 à 1917

Offensive ottomane en Anatolie orientale et dans le Caucase en 1918

Les massacres d’Arméniens dans le Caucase en 1918

Le bilan : estimation du nombre de victimes

Les rescapés du processus génocidaire Chapitre 5 – La Turquie d’après-guerre : la question de la responsabilité

Les conséquences de la guerre et le bilan de la politique unioniste

La question des responsabilités : le procès des unionistes (1919-1920)

Quelle valeur accorder à ces procès ?

L’attitude de la société musulmane à l’égard du génocide arménien

La lutte armée des unionistes contre le partage de l’Anatolie

Mustafa Kemal et les unionistes

Bilan de la politique unioniste entre 1914 et 1922

Conclusion – Les conditions de possibilité d’un génocide

Un héritage hamidien déterminant

L’idéologie unioniste et le contexte de guerre

L’héritage du processus génocidaire |

Livre numéro 1797

| | Le livre arménien de la Renaissance aux Lumières : une culture en diaspora |

| Titre : | Le livre arménien de la Renaissance aux Lumières : une culture en diaspora / auteur(s) : Catalogues - Sous la direction de Mikaël Nichanian & Yann Sordet |

|---|

| Editeur : | Paris ; Bibliothèque Mazarine : Éd. des Cendres |

|---|

| Année : | 2012 |

|---|

| Imprimeur/Fabricant : | Maison Bortolazzi, Vérone (Italie) |

|---|

| Description : | 198 pages, 60 illustrations en couleurs, bibliographie, Index des noms |

|---|

| Collection : | |

|---|

| Notes : | Pubié à l'occasion de l’exposition « Le livre arménien de le Renaissance aux Lumières : une culture en diaspora », Paris, Bibliothèque Mazarine, du 26 octobre au 30 novembre 2012 ; [organisée en collaboration avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations] ; [catalogue sous la direction de Yann Sordet et Mikäel Nichanian] ; [textes de Françoise Avel, Françoise Hours, Jean-Pierre Mahé, et al.] |

|---|

| Autres auteurs : | Raymond Haroutiun KEVORKIAN [contribution] - Dickran KOUYMJIAN [contribution] - Jean-Pierre MAHE [contribution] - Mikaël NICHANIAN [contribution] - |

|---|

| Sujets : | |

|---|

| ISBN : | 9782867422034 |

|---|

| Bibliothèques : | Consultable à la Bibliothèque de la Cathédrale apostolique arménienne, Paris

Catalogué à la Bibliothèque Nationale de France |

|---|

| Prix : | 32,00 euros |

|---|

| Achat possible sur : | Amazon |

|---|

Commentaire :A l'occasion des 500 ans de la naissance de l'imprimerie arménienne, la Bibliothèque Mazarine, associée à la BULAC, expose un ensemble méconnu de livres arméniens rares et précieux, provenant pour la plupart des bibliothèques princières, monastiques ou savantes de l'Ancien Régime. L'exposition rend compte de la géographie large et éclatée de l'imprimerie arménienne des premiers siècles (Venise, Rome, Constantinople, Amsterdam, Marseille, Madras...), et des conditions souvent difficiles dans lesquelles ont travaillé les hommes du livre. Elle apporte un éclairage fascinant sur tes échanges intellectuels, techniques, politiques et commerciaux, entre l'Europe et l'Orient de la Renaissance aux Lumières. Catalogue de l'exposition, coédition Bibliothèque Mazarine / Éditions des Cendres, 198 p. Parution : octobre 2012 (32 euros). Commissaires: Mikaël Nichanian (BnF) et Yann Sordet (Bibliothèque Mazarine) Exposition organisée par la Bibliothèque Mazarine, en collaboration avec la BULAC, avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian (Lisbonne) et de la société Fineco (financement de la recherche et de l'innovation).

Caractérisée par une abondante et brillante production manuscrite dont les premiers témoins datent du VIe siècle, la culture arménienne adopte les techniques typographiques au début du XVIe siècle. Le premier livre imprimé en arménien parait à Venise en 1512 ; il est l'œuvre d'un personnage encore énigmatique, qui publie cinq livres avant de disparaitre sans laisser de trace...

L'histoire du livre arménien, de sa production à sa réception, est ici illustrée par un ensemble méconnu d'ouvrages rares et précieux. Ils rendent compte de la géographie à la fois large et éclatée de l'imprimerie arménienne des premiers siècles (Venise, Rome, Constantinople, Amsterdam, Marseille, Madras...), et des conditions souvent difficiles dans lesquelles ont œuvré les hommes du livre de la diaspora arménienne, qu'ils fussent imprimeurs, éditeurs, mécènes, graveurs ou relieurs. Une attention particulière est portée aux répertoires privilégiés de l'édition ancienne (grammaire et alphabets, textes sacrés, histoire), à ses particularités ornementales (lettrines en formes d'oiseaux, illustration combinant emprunts aux artistes européens et iconographie traditionnelle), aux reliures.

Au cœur des rivalités entre l'Église arménienne et Rome, expression des rapports ambigus entre langue classique et langue vernaculaire, vecteur identitaire d'une nation sans État dont les membres sillonnent le monde entier, le livre arménien apporte un éclairage fascinant sur les échanges intellectuels et techniques, politiques et commerciaux, entre l'Europe et l'Orient de la Renaissance aux Lumières.

PRÉFACE

par Yann Sordet, directeur de la Bibliothèque Mazarine 9

La piété de Yakob, premier imprimeur arménien 13

par Jean-Pierre Mahé, membre de l'Institut

De la Renaissance aux Lumières : les origines du livre arménien (1512-1800), 23

par Mikaél Nichanian, conservateur à la Bibliothèque nationale de France

CATALOGUE 43

I. VENISE 45

D'AMSTERDAM À MARSEILLE 73

III. IMPRIMERIES D'ORIENT 115

IV. ROME 149

V. LIVRES D'ORIENTALISTES 159

BIBLIOGRAPHIE 183

REMERCIEMENTS 186

INDEX 187 |

|